Warum der tägliche CO₂-Zyklus in Klimamodellen nicht fehlen darf

Um wirksame Klimapolitik gestalten zu können, braucht es präzise Schätzungen der Kohlenstoffflüsse, sie sind entscheidend für die Entwicklung von Emissionsminderungs-strategien und die Einhaltung internationaler Abkommen wie dem Pariser Klimaabkommen. Munassar und Kolleg*innen haben in einer aktuellen Studie gezeigt, dass regionale Kohlenstoffbilanzen, die mithilfe sogenannter Inversionsmodelle berechnet werden, durch das Ignorieren des täglichen Zyklus der „Atmung“ der Biosphäre, erheblich über- oder unterschätzt werden.

Atmosphärische Inversionen sind ein zentrales Instrument zur Schätzung, wo CO₂ emittiert (Quellen) und aufgenommen (Senken) wird. Sie kombinieren atmosphärische CO₂-Messungen mit Berechnungen, wie sich Luftmassen in der Atmosphäre bewegen (Transport). So lassen sich CO₂-Flüsse abschätzen – etwa der Nettoökosystemaustausch (NEE), der das Gleichgewicht zwischen CO₂-Emissionen und -Aufnahme in der Landbiosphäre beschreibt. Da Inversionen nicht nur von Flussdaten abhängen, sondern auch von der Genauigkeit atmosphärischer Transportmodelle, ist es entscheidend, die Bewegung von CO₂ in der Atmosphäre korrekt zu erfassen. Nur so können Emissionen und Senken auf nationaler, kontinentaler und globaler Ebene zuverlässig bestimmt werden.

Viele Inversionsmodelle verwenden tägliche Durchschnittswerte der CO₂-Flüsse, anstatt die vollständige tageszeitliche (diurnale) Schwankung über Vegetation zu erfassen. Diese Vereinfachung führt zu systematischen Verzerrungen, da die starke CO₂-Aufnahme durch Photosynthese am Tag sowie die nächtliche CO₂-Abgabe durch Atmung geglättet werden. Dadurch werden CO₂-Flussschätzungen verfälscht, insbesondere auf regionaler und kontinentaler Ebene, wo tägliche Schwankungen je nach Landtyp stark variieren. Das Problem ist nichtlinear, da der atmosphärische Transport unterschiedlich auf den Zeitpunkt der CO₂-Aufnahme und -Abgabe reagiert. In einem linearen System würde eine Inversion basierend auf Tagesmittelwerten das gleiche Ergebnis liefern wie der Tagesmittelwert stündlicher Inversionen – das ist hier jedoch nicht der Fall, was zu weiteren Diskrepanzen führt. Auf globaler Ebene bleibt der Gesamteffekt auf die jährlichen Fluss-Schätzungen jedoch vernachlässigbar, da sich regionale Verzerrungen durch die Massenerhaltung tendenziell ausgleichen.

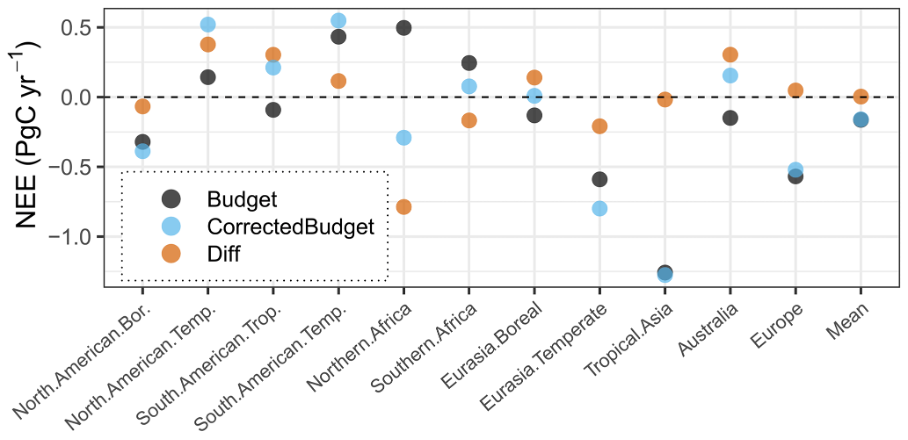

Aufbauend auf diesem Problem quantifizierten Munassar et al. (2025) systematisch die Auswirkungen der Vernachlässigung des diurnalen Zyklus in globalen Inversionsmodellen. Durch den Vergleich von Inversions-Ergebnissen auf Basis stündlicher versus täglicher CO₂-Flüsse zeigt ihre Studie, wie groß die resultierenden regionalen Verzerrungen sein können und wie sich diese Unterschiede auf atmosphärische CO₂-Konzentrationen und Kohlenstoffbilanzen auswirken. Abbildung 1 zeigt die Unterschiede in den jährlichen Kohlenstoffbudgets mit und ohne Berücksichtigung des täglichen Zyklus in verschiedenen Regionen weltweit. Negative Abweichungen, wie z.B. in Nord- und Südafrika oder in tropischem Asien, deuten darauf hin, dass CO₂-Aufnahmen unterschätzt oder CO₂-Emissionen überschätzt wurden. Positive Unterschiede, z.B. über Australien oder Europa, deuten dagegen auf eine Unterschätzung der CO₂-Quellen hin.

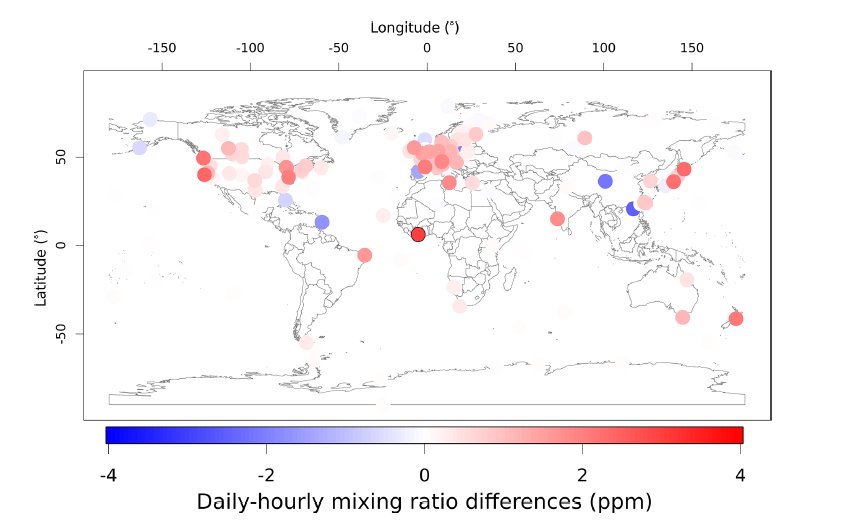

Auf regionaler und lokaler Ebene ist der Einfluss noch ausgeprägter: Die Unterschiede in den Flüssen können je nach Region bis zu 51 % betragen (hier nicht gezeigt). Auch die simulierten atmosphärischen CO₂-Konzentrationen variieren um -2,5 bis +7 ppm (Abb. 2), was sowohl zu Über- als auch Unterschätzungen der CO₂-Konzentrationen führt – abhängig von geografischem Standort und Tageszeit.

CO₂-Konzentrationen werden tendenziell tagsüber überschätzt, insbesondere über Landflächen sowie an hohen Türmen, kontinentalen Standorten und Bodenmessstationen. Dies liegt vor allem daran, dass Vegetation tagsüber CO₂ aufnimmt und atmosphärische Transportmodelle möglicherweise die schnellen Änderungen der Flüsse durch die Photosynthese nicht genau erfassen. Umgekehrt treten Unterschätzungen nachts häufiger an Bergstationen auf, da es länger dauert, bis sich CO₂ von der Landoberfläche mit der Atmosphäre vermischt und die Bergstationen erreicht. Diese Verzerrungen sind besonders während der Wachstumsperiode der Nordhalbkugel auffällig und können von Jahr zu Jahr stark schwanken, was die genaue Erfassung langfristiger Kohlenstofffluss-Trends erschwert. Werden diese Abweichungen nicht berücksichtigt, können Fehler in den CO₂-Fluss-Schätzungen auftreten, die zu falschen Schlussfolgerungen in der Klimaforschung führen. Da Kohlenstoffbilanzen eine zentrale Rolle bei der Überwachung von Emissionsreduktionen spielen, könnten Ungenauigkeiten in diesen Berechnungen erhebliche Auswirkungen auf die Klimapolitik und Mechanismen des Kohlenstoffmarktes haben.

Um die Genauigkeit von CO₂-Flussschätzungen zu verbessern, empfiehlt die Studie, wann immer möglich stündliche Flussdaten anstelle täglicher Mittelwerte zu verwenden. Falls zeitlich hochaufgelöste Daten nicht verfügbar sind, sollten Korrekturfaktoren angewendet werden. Darüber hinaus sollten atmosphärische Transportmodelle dahingehend bewertet werden, wie gut sie tageszeitliche Schwankungen im Austausch zwischen Land und Atmosphäre abbilden.

Artikel von:

Saqr Munassar, Jennifer Müller-Williams and Elena Zwerschke